Parijs

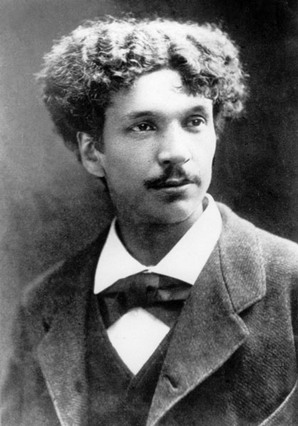

- 19e eeuw ![]() Charles Cros (1842-1888)

Charles Cros (1842-1888)

|

|

CuBra |

| 1842, 1 oktober | Charles Hortensius Emile Cros geboren in Fabrezan (Aude) | |

|

||

|

1880, 6 juni In: Tout-Paris - Ancien Hydropathe - Jrg. 2 nr. 11 Verscheen ook in L'Amusant - Journal hebdomadaire, 28 november 1880

|

LA JOURNÉE VERTE

A Félix GALIPAUX

(Il entre avec un petit peigne à miroir où il se regarde.) Non, le soir, ça ne se voit pas. (Au public.) N'est-ce pas que ça ne se voit pas? Quoi? Qu'est-ce qui ne se voit pas? Ah! c'est juste. Je ne vous ai pas dit ce qui m'est arrivé. D'abord, je suis employé, employé aux... inutile de vous le dire; vous feriez des cancans à l'administration, enfin je suis employé, toujours employé, toujours assis, jamais de vacances. Aussi, samedi dernier, Oscar (il est au même bureau que moi) Oscar me dit : «Nous n'en pouvons plus, si tu veux, demain nous irons à la campagne : oh ! la campagne. » Oscar disait ça, en ouvrant les narines (il a les narines très grandes). Donc, à demain matin, sans faute, à 8 heures, à la gare de... Je ne vous dis pas la gare, vous iriez faire des cancans. Le lendemain, à 7 heures, je bondis de mon lit. Il faisait beau (il faisait froid), allons tout va bien. Oh! de l'air! de la verdure ! courir, sauter, danser, chanter tra la la, un costume léger, mon panama, et en route ! Près de la gare, j'aperçois Oscar et sa femme, ils étaient comiques ! Oscar avait un voile vert à l'anglaise, sa femme un châle vert (pas d'un beau vert, par exemple). Je les rejoins, Oscar saute sur moi, il m'attache un voile vert à mon panama (c'est très bon pour le soleil et la poussière), il m'aime beaucoup Oscar. « Pois verts ! Pois verts ! » Qu'est-ce que c'est que ça? Ça avait l'air de sortir du corps de Mme Oscar. Je saute en l'air. Un coup de vent soulève le châle vert, je vois un bec-salé. Celui d'un perroquet. Oscar me dit : « C'est Cocotte, nous l'avons emmenée parce que si nous la laissions seule à la maison, elle nous ferait avoir congé. Gratte, Cocotte, gratte. Elle dit aussi les beaux arrrrtichauts, elle a appris ça l'année dernière, sa cage était à la fenêtre et il passait beaucoup de marchands. «Dis: les beaux arrrtichauts. » Mais l'oiseau ne disait que : «Pois verts ! Pois verts ! » Nous entrons casser une croûte chez un traiteur, on balaie, les chaises sont sur la table. Un garçon mal peigné, les mains sales, en tablier sombre, arrive. « Messieurs et dames, sous le bosquet, vous serez mieux. » — C'est ça ! sous le bosquet ! » (Geste d'applaudissement de Mme Oscar.) Le bosquet ! C'est une cour étroite avec des murs hauts comme ça (geste) et encore des murs, il n'y en a que trois, le quatrième c´est une chaudière de lavoir. II faisait un froid, nous étions vêtus très légèrement. Il y avait un treillage de bois, sans l'ombre d'une plante, une table de bois (le ruisseau de la pompe passait dessous, aussi mes pieds...), des bancs de bois, tout ça badigeonné en vert, y compris les trois murs hauts comme ça (geste), la chaudière du lavoir et môme la pompe. On nous a apporté du veau qui avait trempé dans l'oseille, du cresson, du vin blanc — autant dire du vinaigre — il a fallu vider la bouteille. Cocotte n'arrêtait pas de crier : Pois verts ! Oh ! s'il y avait eu du persil avec le veau! Total : 13 fr. 50! C'est moi qui ai payé, Oscar était allé chercher les billets à la gare. Nous allions partir quand l'affreux perroquet se dénonce par son cri, l'employé ne yeut pas nous laisser passer. Il veut qu'on mette l'oiseau dans le compartiment des chiens. Oscar s'emporte. «M. l'employé, soyez poli avec ma femme. » Le train part pendant la dispute. On va chez le chef de gare qui permet le perroquet pour le train suivant dans une heure. Une heure dans la gare! les pieds froids avec du cresson et du vin blanc dans le corps, en face d'une immense affiche de la belle Potagère, une affiche d'un vert-pomme à vous tuer les yeux ! Et l'infâme volatile criait sans arrêter : «Pois verts! Pois verts! » Voyageurs pour Ceinture, en voiture! »Nous nous levons. Oscar était pâle, c'était le vin blanc ou bien le voile anglais qui était sur son melon. J'avais un mal de tête, je fumais un cigare en feuille de chou acheté à la buraliste de la salle d'attente. J'avais mal au cœur, était-ce le cresson ou le cigare? « Ceinture! Ceinture! »' Nous descendons. Oscar demande : Le train pour... (c'est un endroit qu'il connaît.) — Il vient de partir. — Et le suivant? — Dans deux heures. « Oh ! alors, allons à pied, ça nous promènera. Je connais le pays. » Je n'aime pas les gens qui connaissent les pays, ils se trompent toujours. Nous avons suivi une rue interminable entre deux murs, les pavés pointus. Le temps s'était couvert. J'avais des tiraillements d'estomac. Oh ! ce vin blanc! Le temps s'est gâté tout à fait. Allons bon ! la pluie!... ça va peut-être me faire passer mon mal de tête. Oscar m'agaçait : « Que c'est bon l'air ! » Dans une petite demi-heure nous serons chez le père Lamèche. <<Au bout de la rue, tu connais bien l'endroit, une maison avec des volets verts ! » Je ne connaissais pas l'endroit, mais j'avais bien mal à la tète. — Chérie, tu ne pourrais pas faire taire un peu Cocotte. — Mon ami, tu sais bien que le grand air l'excite. Il fallait me dire de ne pas l'emmener, alors, ou de rester à la maison avec elle. — Tu es toujours comme ça à la campagne. — Pendant qu'ils se disputent, la pluie se met à tomber sérieusement, toujours des murs, où s-'abriter ? Enfin, nous voilà chez le père Lamèche trempés comme trois soupes ou quatre, en comptant le perroquet. — Prenons quelque chose de fort, ça nous séchera, dit Oscar. Nous avons pris de l'absinthe, nous avons joué au billard, oh ! le drap vert! Vous savez, avec des billes carrées et des queues sans procédé; la pluie ne cessait pas. Oscar était spirituel, c'était horrible. Mon mal de tête s'était doublé d'un mal de gorge: Je ne voyais plus clair. Nous avons dîné là. Je me rappelle vaguement une soupe à l'oseille, une omelette aux épinards, et de la salade, beaucoup de salade verte. Et puis... oui, c'est ça, nous sommes revenus à la gare, il pleuvait plus fort qu'avant. Ça sentait le chien mouillé dans le wagon. Ça me portait au cœur. A Paris, ils m'ont mis dans une voiture découverte. Il n'y a que de celles-là, quant il pleut. Oscar donne mon adresse : « Cocher ! Lanterne verte, c'est votre quartier. » Je me croyais sauvé à Paris, plus de verdure, plus de campagne! Horreur! la voiture enfile le boulevard Haussmann — tous ces arbres à droite et à gauche! J'ai cru que je mourrais! Quand je suis revenu à moi, j'étais dans mon lit ; un prince de la science, une garde-malade, une sœur de charité m'entouraient. La sœur met sa main sur ma bouche pour m'empêcher de parler. Je me révolte. Je bondis. Devant mon armoire à glace, je recule épouvanté. J'étais vert comme ane purée de pois. J'avais attrapé la jaunisse. Je suis guéri aujourd'hui, où à peu près. (Tirant son miroir.) Ça ne se voit plus, n'est-ce pas ? Ça ne fait rien, on ne me reprendra plus à aller courir dans les bois. |

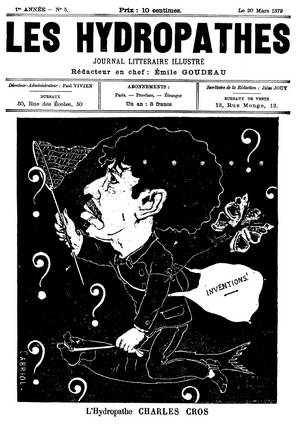

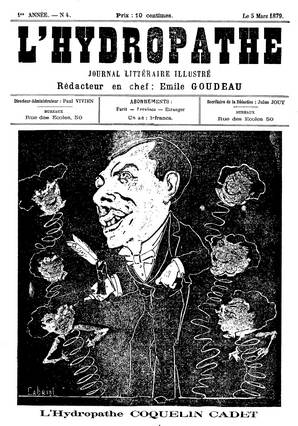

Charles Cros - Karikatuur uit Les Hydropathes van 20 maart 1879, door Cabriol

Charles Cros

|

|

1879, 20 maart

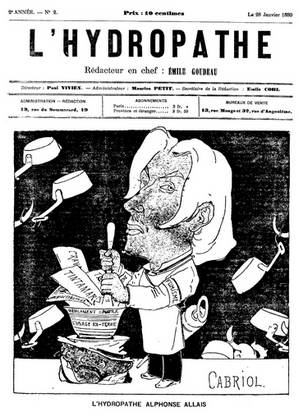

Alphonse Allais

in: L’Hydropathe Jrg. 1, nr. 5 |

Charles Cros

Je connais peu de figures aussi étranges

et aussi sympathiques que celle de Charles Cros. Un

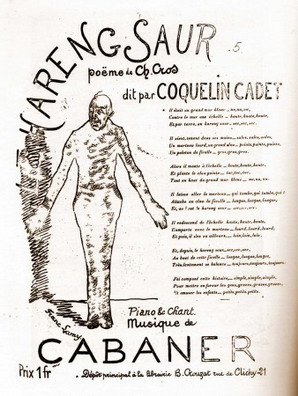

monsieur qui écrit le Hareng sour

Charles Cros a trente-six ans, mais c'est à peine si on lui en donnerait vingt-cinq, tant son œil est bien éclairé de joyeuses lueurs gavrochardes. A quatre ans, il commet le quatrain suivant (authentique).

Le jeune poète était-il de bonne foi ou

commençait-il sa série de charges célèbres dont Coquelin cadet

A onze ans, Charles Cros est pris de folie pour les langues orientales. Il les apprend surtout en bouquinant, sur les quais ou en se faufilant aux cours publics dans les jambes des graves auditeurs de la Sorbonne. A seize ans, il est en état de professer l'hébreu et le sanscrit, ce qu'il fait avec un certain succès. Je me contenterai de citer deux élèves du jeune professeur : M. Michel Bréal, de l'Institut, professeur au Collège de France, est son élève pour l'hébreu. M. Paul Meyer, professeur au Collège de France, est son élève pour le sanscrit. A dix-huit ans, il entre aux Sourds-Muets comme répétiteur. Il y fait même le cours de chimie et y invente le Phonographe qu'il appelle Paléophone. Il espérait que ses élèves muets porteraient l'instrument en bandouillère avec une provision de phrases pour la journée. Il commence alors la médecine, l'exerce avant d'être reçu docteur et s'obstine à ne pas le devenir, bien qu'il n'ait que peu de chose à faire pour terminer complètement. Mais il aime mieux rester un fantaisiste échevelé en littérature comme en sciences. J'ai parlé plus haut du Phonographe, qui est, passez-moi cette expression hydropathesque, un des épatements du siècle. Cros en avait décrit le principe et la construction dans un pli cacheté, déposé à l'Académie des sciences, le 30 avril 1876. Peu de temps après, La Semaine du clergé (10 octobre 1876), d'après les indications de Charles Cros confiées à l'abbé Leblanc, donnait une description perfectionnée et complète, de cet instrument. Huit mois 1/2 après, l'américain Eddison prenait son brevet, remplaçant simplement par une feuille d'étain, le verre enduit de noir de famée de Charles Cros. La priorité n'est plus contestée maintenant à notre compatriote. Son brevet, du reste, est le seul valable et le Phonographe va d'ici pou entrer dans une voie pratique et industrielle. Le bagage scientifique de Charles Cros est plus considérable que celui de n’importe quel académicien. La place me manque pour l'énumérer rapidement. Je citerai seulement sa production artificielle d'améthystes, saphirs, rubis, topaze, etc. (cristallisation et coloration de l'alumine) et sa Photographie des Couleurs qui fait actuellement sensation dans le monde savant et remplacera complètement l'ancienne photographie. Je cite à la hâte quelques ouvrages de Charles Cros : Etude sur les moyens de communication avec les planètes où il prétend que Mars et Vénus nous font depuis longtemps des signes que nous ne comprenons pas. « Le Coffret de Santal » ; il s'en prépare, chez Tresse, une deuxième édition luxueuse. « La Mécanique cérébrale. » présentée à l'Académie des sciences. « Le Fleuve >>, poëme avec eaux-fortes de Manet

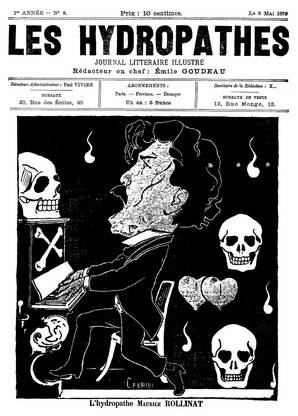

Dizains réalistes en collaboration de

MM. Maurice Rollinat

Plus une foule de vers et de nouvelles publiés un peu partout. N'oublions pas les Monologues insensés :

a dit Georges Lorin, et que Mme Tresse devrait bien réunir en un seul volume. Charles Cros n'est pas décoré, mais il est Hydropathe ! Alphonse Allais. |

|

|

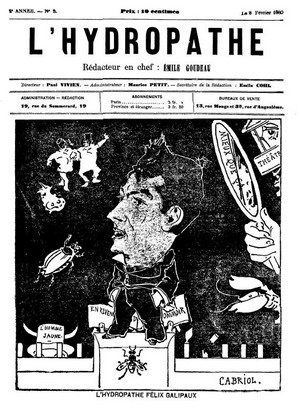

Paul

Vivien in: L’Hydropathe – Jrg. 2, nr. 3 – 8 februari 1880 |

L’Hydropathe Félix Galipaux De tous les hydropathes,que nous ayons pour traicturés jusqu'à ce jour, Félix Galipaux est sans contredit le plus jeune, plus jeune que Champsaur lui-même, mais non le moins connu. C'est un enfant de la docte Gascogne (salue, mon cher Goudeau) et comme tous les gascons il a eu assez de confiance en lui-meme; à dix-neuf ans à peine il a su se faire un nom aimé de ce public parisien si difficile, mais si bon, quand il s'agit de constater de réels talents. A neuf ans il jouait des rôles sur des scènes bourgeoises. Opposition très-vive de la part des parents ; obstination de l'enfant qui sent déjà en lui le démon tentateur de L’Art. Il vient à Paris, se présente ou Conservatoire sans protection, et entre dans la classe de Régnier. Là se révèle un talent remarquable de diseur; il joue dans les salons, au cercle de la rive gauche, St-Arnaud et au cercle international de France, est bientôt appelé en province où il débite, presque à l’égal de Coquelin cadet, les monologues désopilants de notre co-hydropathe Charles Cros. Arcachon, Biarritz, Bordeaux, l'acclament successivement. Félix Galipaux n'est pas seulement ce diseur que nous applaudissons chaque soir au cercle des hydropathes, il est encore violoniste distingué : il a eu deux prix de violon à Bordeaux. Poête naturaliste et de plus caricaturiste à ses heures, il a fait éditer chez Barbré, Mieux que ça et En revenant de l'Assommoir, en collaboration avec E. Leclerc, et L’Homme jaune, parodie de la Conscience de Victor Hugo. Victor Legrand, le critique qu'on sait, lui a dit un jour :

Tu Mascarillus eris

Nous le souhaitons tous. Paul Vivien |

|

| 1888, 9 augustus | Charles Cros overlijdt in Parijs | |

| 1888, 17 augustus |

|

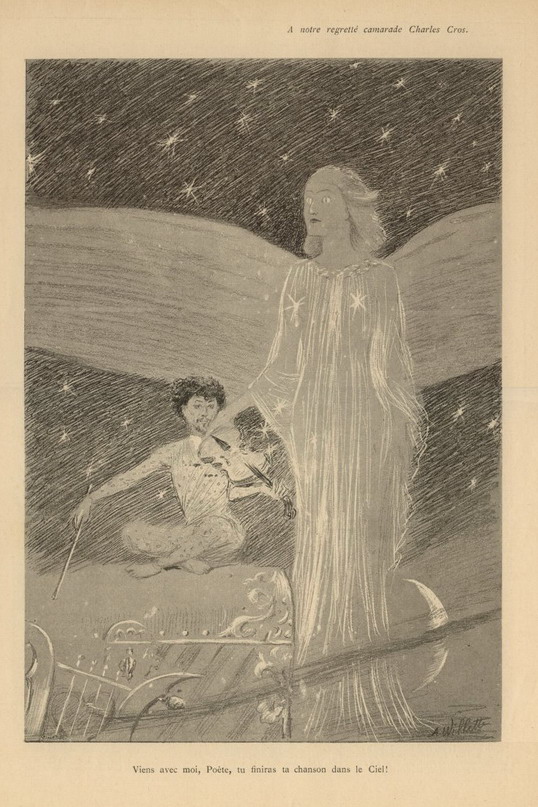

In memoriam Charles Cros uit tijdschrift

Le Pierrot van 17 augustus 1888. Illustratie: A. Willette Bron: www. Livrenblog |

|

18?? Paul Verlaine Uit: Les hommes d'aujourd'hui

|

CHARLES CROS Charles Cros, poète français, né à Fabrezan près Narbonne (Aude), le 1er octobre 1842, n'a imprimé qu'un livre de vers grossi de fantaisies en prose : mais son œuvre dans des journaux et revues, œuvre non encore recueillie, est considérable dans la mesure de l'extrême talent déployé sous la dictée d'un génie aussi beau qu'incontestable. Génie, le mot ne semblera pas trop lourd à ceux assez nombreux qui ont lu ses pages impressionnantes à tant de titres; et ces lecteurs, je les traite d'assez nombreux en vertu de la clarté, même un peu nette, un peu brutale, et du bon sens parfois aigu, paradoxalement dur, toujours à l'action, qui caractérise sa manière si originale d'ailleurs. De la taille des plus hauts entre les écrivains de premier ordre, il a parfois sur eux ce quasi-avantage et cette presque infériorité de se voir compris mal à la vérité dans la plupart des cas, et c'est heureux et honorable, par des lecteurs d'ordinaire rebelles à telles œuvres de valeur exceptionnelle en art et en philosophie. Et pourtant amère et profonde, ce qui est souvent, mais ici bien particulièrement synonyme, se manifeste en tout lieu la philosophie de Charles Cros, desservie par un art plutôt sévère sous son charme incontestable mais d'autant plus pénétrant. Lisez par exemple ces étranges nouvelles Correspondance interastrale, et surtout la Science de L’Amour, cruelle satire où toute mesure semble gardée dans la plaisanterie énorme. J'y relis avec joie ces vers colossaux d'une «romance» imaginée par l'auteur en gaieté au compte d'un bon jeune homme brûlant pour une pensionnaire moins naïve mais aussi férocement bête que son « amour » la lui montre, d'une flamme intelligente à la façon de celles de l'enfer, et qu'il lui soupire très sérieusement, en pleine soirée bourgeoise, en vue de les charmer, elle, ses parents et LA dot : AUPRÈS D'UN BOCAL Je le voyais en blanc faux-col, Frais substitut aux clignes poses : S'il n'était pas dans l'alcool, Comme il eût fait de grandes choses ! Lisez parmi ses Monologues (c'est lui, entre parenthèses, qui a créé, ou je me trompe fort, ce genre charmant, le Monologue, qu'on a sans doute bien galvaudé postérieurement à lui et dont Coquelin Cadet fut l'impayable propagateur), lisez, dis-je, entre de nombreux chefs-d'œuvre en l'espèce, le Bilboquet, flegme tout britannique, verve bien gauloise, exquis mélange d'humour féroce et de bon gros rire fin et sûr. Lisez encore ces choses, ni poèmes en prose (titre et forme bien affadis depuis ces maîtres, Aloysius Bertrand, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud), ni contes, ni récits, ni même histoires, le Hareng saur, angélique enfantillage justement célèbre, et le Meuble, que j'ai toutes raisons d'environner de sympathies même intrinsèques pour ainsi parler, l'ayant possédé, ce meuble,- du temps où je possédais quelque chose au soleil de tout le monde. Enfin, fouillez les publications, exclusivement consacrées aux belles et bonnes Lettres, d'il y a quelque temps, la Renaissance, la Revue du Monde nouveau, plus récemment, la Décadence, etc. Vous reviendrez charmés puissamment, délicieusement frappés de ce voyage au pays bleu. Car Charles Cros, il ne faut jamais l'oublier, demeure poète, et poète très idéaliste, très chaste, très naïf, même dans ses fantaisies les plus apparemment terre-à-terre, cela d'ailleurs saute aux yeux dès les premières lignes de n'importe quoi de lui. Mais pour le juger, pour l'admirer dans toute sa puissance de bon et très bon poète, es menester, comme dit l'Espagnol, de se procurer l’unique recueil de vers de Charles Cros, le Coffret de Santal et de se l'assimiler d'un bout à l'autre, besogne charmante mais bien courte, car le volume est matériellement mince et l'auteur n'y a mis que ce que, bien trop modeste, il a cru être tout le dessus de son magique panier. Vous y trouverez, sertissant des sentiments tour à tour frais à l'extrême et raffinés presque trop, des bijoux tour à tour délicats, barbares, bizarres, riches et simples comme un cœur d'enfant et qui sont des vers, des vers ni classiques, ni romantiques, ni décadents 1) bien qu'avec une pente à être décadents, s'il fallait absolument mettre un semblant d'étiquette sur de la littérature aussi indépendante et primesautière. Bien qu'il soit très soucieux du rythme et qu'il ait réussi à merveille de rares et précieux essais, on ne peut considérer en Cros un virtuose en versification, mais sa langue très ferme, qui dit haut et loin ce qu'elle veut dire, la sobriété de son verbe et de son discours, le choix toujours rare d'épithètes jamais oiseuses, des rimes excellentes sans l'excès odieux,

1) Fortune des mots! A plus de cinquante ans de distance, un groupe de littérateurs reçoit et accepte sans trop de mauvaise grâce l'épithète de DÉCADENTS, qui n’a rien de bien précis ni de bien virtuel, de même que les Hugo, Musset et autres, se virent affublés par les CLASSIQUES (absurdement dénommés eux-mêmes) du sobriquet très obscur de ROMANTIQUES. Qu'est-ce que cela d'ailleurs peut faire au génie et au talent ? L'un et l'autre s'appellent COMME ÇA, et « toujours l'ordre éclate !»

constituent en lui un versificateur irréprochable qui laisse au thème toute sa grâce ingénue ou perverse. Au surplus, voici quelques exemples qui « en diront plus que tout commentaire».

— Je connais Charles Gros de longue date. Si ma mémoire qui est bonne ne m'égare pas, je l'aurais vu pour la première fois rue Royale, chez son frère, l’éminent docteur Antoine Cros, auteur des Décoordinations et inventeur, je crois, de ce merveilleux plessimètre, de qui l'on a des vers très bien, des dessins fantastiques amusants au possible et, sans doute, philosophiques, c'est le cas de le dire, en diable, et aussi des aquarelles des plus remarquables. À ces soirées où je fus introduit, ô qu'il y a belle lurette ! par François Coppée, on croisait bien du monde. Un roi d'Araucanie première manière, des médecins très décorés, des hommes du monde diplomates, sportsmen des plus meublants... On y rencontrait aussi des artistes, le sympathique Cabaner dont j'entends encore les sonnets en plain-chant et les théories parfois abracadabrantes qui vous faisaient vous tordre sur place puis penser « dans l'escalier >>, Henri Cros frère d'Antoine et de Charles de qui la reproduction, pour M. Alexandre Dumas fils, de la tête du musée de Lille, attribuée à Raphaël, devait donner le branle à sa si légitime réputation de statuaire excellent et de cirier sans pair, Jules Andrieu, l'érudit et le polygraphe, que la politique et l'exil devaient ravir aux Lettres pendant, après et depuis la Commune, aujourd'hui consul de France à Jersey, par moi connu et apprécié comme excellent ami parmi mes assez longs séjours à Londres, Léon Valade, de qui viennent de paraître chez Lemerre les œuvres, hélas ! posthumes, Albert Mérat, son intime et son frère d'armes qui nous doit encore bien des beaux vers égaux des anciens, le docteur Favre, collaborateur un peu, dit-on, au retentissant Homme-Femme, Favre le Biblique, L’Elohimaire, comme l'appelait une Revue morte en veine, à cette époque déjà ! de néologismes — grandiloques — d'autres et d'autres encore... Temps passés ! Je retrouvai Charles Cros et ses frères, sans les avoir beaucoup quittés, dans le célèbre salon de la charmante, de la tant regrettée Mme Nina de Callias, salon qui se partagea, dans les dernières années du règne de Napoléon III, la plupart des Parnassiens de marque, concurremment avec celui de la marquise de Ricard où, l'on peut l'affirmer, se fonda ou plutôt se fondit l'illustre groupe, pour de nobles aventures dans le grand monde intellectuel parisien et européen. Peinture et musique, poésie et prose, de la danse et du jeu, quelque politique presque farouche, « Dieux! quel hiver nous passâmes! dit un de mes vers que je demande mille pardons de citer si effrontément, mais c'est la vérité que ces médianoches chez Nina furent féeriques, voire un brin diaboliques. Quelques noms, mais quels noms ! Rochefort et sa Lanterne, Villiers et son génie et sa belle voix pour chanter à l'orgue des vers de Baudelaire mis par lui en d'admirable musique, Dierx et Mallarmé, Edmond Lepelletier, Emmanuel des Essarts, Chabrié, Sivry, tant et tant d'excentriques un peu personnages. Un Paul Verlaine assez différent de celui d'à-présent extravaguait peut-être trop, mais on lui était si indulgent ! Les Cros faisaient avec lui Sivry et Villiers, partie de la maison en quelque sorte. Parmi ces enfants gâtés, tandis que son frère Antoine dessinait à la plume des « monstres » symboliques ou lavait d'échevelés paysages et qu'Henri restait toujours un peu rêveur, un peu absorbé dans quelque vision plastique, Charles Cros se multipliait en mille démarches amusantes, comme de chanter lui aussi, du Wagner ou de l'Hervé sur de savants ou fous accompagnements, de réciter quelque monologue inédit, tout naïvement, détestablement même, mais combien donc drôlement ! etc. Parfois, il parlait de science avec la compétence qu'impliquaient plusieurs livres siens, des plus en estime dans le monde spécial qu'ils intéressent. La guerre survint, Mme de Callias mourut à la fleur de l'âge. Les camarades se divisèrent, qui pour se marier, qui pour des destins plus ou moins bizarres aussi. Mille changements, quoi! Mais Charles Cros est resté et restera l'un de nos meilleurs et il faut dire à haute et intelligible voix, en ces temps vaguement écolàtres, l'un de nos plus originaux écrivains en vers et en prose. » |

|

|

19?? Michel Mourre In: Dictionnaire Laffont & Bombiani |

CROS Charles Hortensius Emile. Poète français. Né le 1er octobre 1842 à Fabrezan (Aude), mort à Paris le 9 août 1888. Fils d'un instituteur de Narbonne qui donna sa démission pour protester contre le coup d'État du 2 décembre et s'installa alors à Paris avec sa famille comme professeur libre, Charles Cros fit des études d'autodidacte, avec une prédilection marquée pour les sciences; à quatorze ans il passait son baccalauréat. Au même âge il était déjà capable d'enseigner le sanscrit et l'hébreu. Entré en 1860 comme répétiteur et professeur de chimie à l'Institut des Sourds-Muets, il s'en vit une première fois renvoyé en 1862, à la suite d'un duel entre son frère et un employé de l'établissement, puis il fut repris, puis définitivement exclu en 1863. Il se replongea alors dans l'étude pendant plusieurs années, et présenta à l'Exposition universelle de 1867 un télégraphe automatique de son invention. Peu après, devenu l'amant de la mondaine Nina de Villard, il rencontra dans son salon les principaux poètes parnassiens, mais se lia particulièrement avec François Coppée, Verlaine et Villiers de L'Isle-Adam. C'est dans L'Artiste qu'il fit ses débuts littéraires. En 1871, des poèmes de lui figurèrent dans le recueil de deuxième Parnasse contemporain, mais en 1876 le troisième Parnasse refusa de l'accueillir; à cette date Leconte de Lisle avait déjà refusé de recevoir Charles Cros, lequel, en orientaliste éru-dit, avait été rapidement irrité par ce qu'il appelait les « poses philologiques déplacées » des Parnassiens. En octobre 1871, il avait fait la connaissance de Rimbaud et l'avait hébergé quelque temps; leur entente, pourtant, ne dura guère et, lors de la fuite du jeune homme et de Verlaine en Belgique, Charles Cros prit parti pour Mme Verlaine et rompit complètement avec les deux poètes. De la fréquentation de Verlaine, il allait cependant garder jusqu'à sa mort le goût d'une vie irrégulière, des stations dans les cafés, des apéritifs. On le vit fréquenter à peu près tous les groupes de la bohème littéraire des années 1872-85 : le groupe des « Vivants » où il rencontrait Richepin, Ponction, Bouchor et Germain Nouveau; le café de la Nouvelle-Athènes où il retrouvait Alexis, Duranty, Catulle Mendès, Huysmans et Manet, qui allait devenir son ami intime; les « Hydropathes » dont, en 1878, il fut un des fondateurs, le cercle du Chat noir, celui des « Zutistes » qu'il anima avec Alphonse Allais. Ainsi devint-il peu à peu une sorte de célébrité du Paris littéraire anecdotique, un personnage de burlesque boute-en-train; seulement, en dépit de l'admiration d'artistes comme Manet, Gustave Kahn, Laforgue, le plus profond Charles Cros, le poète de l'absurde et de la solitude qui s'était exprimé dans Le Coffret de santal (1873), Le Fleuve (1874), La Science de Vamour (1864), La Vision du Grand Canal Royal des Deux Mers (1888), restait complètement méconnu et même ignoré. Le chercheur scientifique aux vues anticipatrices souvent géniales, l'inventeur avait connu la même malchance : son mémoire concernant « la description d'un procédé d'enregistrement et de reproduction des phénomènes perçus par l'ouïe », procédé que Cros appelait « paléophone », mais qui n'était autre que le premier phonographe, après avoir suscité quelques articles pendant l'automne de 1877, devait être rejeté dans un oubli complet lorsque au mois de mai suivant Edison eut présenté son premier appareil à l'Académie des Sciences. Quant au poète, bien qu'on ait donné en 1908 une édition de ses derniers vers sous le titre : Le Collier de griffes, il ne devait avoir sa revanche posthume que grâce aux surréalistes qui, en 1923, le célébrèrent comme un de leurs inspirateurs. On a publié en 1954 une édition complète de ses œuvres.Michel Mourre. « Génie, le mot ne semblera pas trop fort à ceux, assez nombreux, qui ont lu ses pages impressionnantes à tant de titres. » Verlaine. « Génie, auquel on ne saurait comparer, dans toute l'histoire de l'esprit humain, que Bernard Palissy, Léonard de Vinci et les grands hommes complets de la Renaissance. » Emile Gautier. « Il fait partie de cette classe d'esprits qui ont à leur sommet les Léonard de Vinci et les Pascal et, à leurs derniers rangs, les monomanes et les fous. » Emile Verhaeren. « L'unité de sa vocation, en tant que poète et en tant que savant, tient à ce que, pour lui, il s'est toujours agi d'arracher à la nature une partie de ses secrets. » André Breton. Réf. : -- L. Tailhade, Quelques fantômes de jadis, Paris. — H. Clouard, La Poésie française moderne, Paris, 1924. — Paul Fort et Louis Mandin, Histoire de la poésie française depuis 1850, Paris, 1926. — Emile Verhaeren, Impressions (3e série), Paris, 1928. — Maurice Saillet, préface au choix de Poèmes et Proses de Charles Cros, Paris, 1944. — L. Babonneau, Génies occitans de la science, Toulouse, 1947. — Jacques Brenner et Guy-Charles Cros, préface et postface aux Œuvres complètes de Charles Cros, Paris, 1954. — Jacques Brenner et Ian Lockerbie, Charles Cros, Paris 1955. |

|

|

|

||